図書館総合展とは、毎年秋に横浜で3日間にわたって開催されているもので、公共や大学、その他各種の図書館関係者が集まって様々なフォーラムが開かれ、図書館のこれからについて議論するとともに、図書館に関わりのある新商品、新たなサービス、新システムの展示紹介や、図書の販売なども行なっている、図書館関連最大のイベントである。

超高齢社会の図書館を考える

今日は休みを取って以下のフォーラムに申し込んで参加した。

「利用者から学ぶ超高齢社会の図書館―平成28年度国立国会図書館調査研究より―」

このフォーラムのレポート、微妙に関係者なので、書こうかどうしようか迷ったのだが、内容的に、数年前からずっと考えていることともリンクするものであり、また、身内の問題とも直結するところでもあり、個人的には非常に得ることの多いものだったので、忘れないように書いておくことにする。

以下に述べるのはあくまでも個人として参加した筆者の私見であり、所属するいかなる団体の立場も代表するものではない点、予めご了承いただきたい。

---

このフォーラムは平成28年にNDLがまとめた『超高齢社会と図書館~生きがいづくりから認知症支援まで~』の報告書について、執筆を担当された先生方からの内容紹介と、実際に図書館を利用している利用者の声を聴くというものだった。

対談パートは事前打ち合わせなしとのことだったが、利用者の図書館への期待が直接聞けて、身が引きしまるような感じがした。

高齢社会につなぐ図書館の役割―高齢者の知的欲求と余暇を受け入れる試み

- 作者: 溝上智恵子,綿拔豊昭,呑海沙織

- 出版社/メーカー: 学文社

- 発売日: 2012/10/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 18回

- この商品を含むブログを見る

利用ニーズなど実態を踏まえた調査というのはまだまだ緒に就いたばかり。特に今回の調査で重視したのが「ポジティブ・エイジング」の視点であったという。高齢化によって例えば小さい字が読めなくなるとか、障害者サービスの一環として取り組むのでなく、生涯学習の観点を踏まえて超高齢社会の課題を考察することが一つの目的に掲げられた。認知症も、従来あまり目配りが行きとどいていなかったということで取り組みを調査することになったという。

なお、このテーマについては、調査に参加された呑海先生が会長を務められている筑波大の「超高齢社会と図書館研究会」があり、「認知症にやさしい図書館ガイドライン」などを公表している。

九州保健福祉大の小川先生の話でちょっと驚いたのは、WHOの2015年の報告書によると、2015年現在、60歳以上の人口に占める割合が3割を超えている国は日本が世界唯一なのだそうで、今後の人口の推移でも、65歳以上の人口の数はそんなに減らないが、15~64歳の人口がどんどん減っていき、高齢者の割合が増えて行くという話だった。

---

報告書の調査結果概要を話された筑波大の溝上先生のお話は、考えさせられる論点が盛りだくさんだった。質問票の回答では、とにかく高齢者の行動が多様である、ということが浮き彫りになっていた。言い方を変えれば、高齢者ならばこういうサービスがいいだろう、というような組み立てだと偏るという話が印象に残った。

例えば、年を取って移動が億劫になる、アクセスのしやすいほうがいいという声に対して、図書館が来館できない人向けに宅配サービスを始めれば解決するかというとそう単純な話でない、ということだ。回答には、耳も聞こえなくなるからインターホンに気づかない、荷物の受け取りは大変だ、という意見があって、そこに思い至らない自分を反省したりした。

場所としての図書館に対する強いニーズがあることも、印象的であった。図書館がサービスを与えるというのではなくて(何かをしてもらうのではなくて)、自分たち高齢者が何か参加できるような機会が欲しい、そうでないと充実感が得られないという声があったことも、折に触れて思い返すことになりそうだ。

また、パソコンの機器に対する不安感のようなものが高齢者に強いというのは、例えば植村八潮・柳与志夫編『ポストデジタル時代の公共図書館』(勉誠出版)などでも指摘されていたが、電子書籍もあったら使ってみたい、みたいな声も一方であったというのも興味深かった。高齢者で括ることで見失うものがあるということであろう。

- 作者: 植村八潮,柳与志夫

- 出版社/メーカー: 勉誠出版

- 発売日: 2017/06/30

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

図書館史的に見た利用者の変化

後半戦。図書館を利用しているシニアの方を交えての対談。プライバシーに関わることもありそうなのであんまり長く書くことは控えるが、資料検索に辛抱強く付き合ってくれた図書館司書に感謝しているとの経験が語られたり、2人に1人が認知症を抱えて生きる時代が他人事でなくやってくるなかで、年を取っても行きやすい図書館が増えて行ってほしいというメッセージが発せられたことは、やはり重く受け止めるべきだと思った。

---

以下、個人的に考えたことのまとめである。

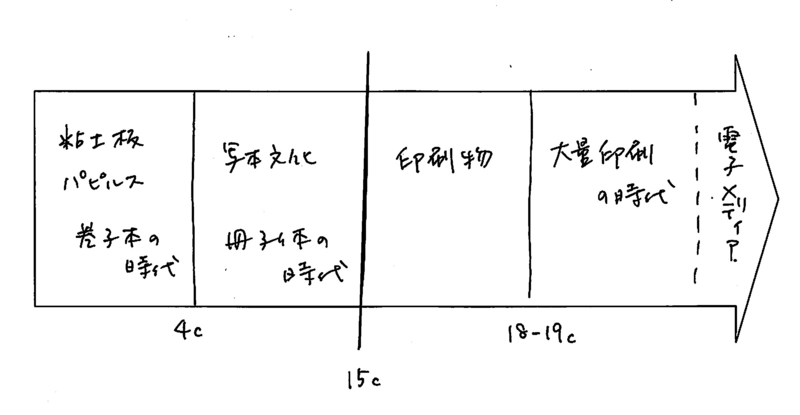

図書館史的に見た場合、利用者の変遷というのはあって、日本に近代公共図書館が制度的にも思想的にも入ってきたときに、最初に利用者の中核を占めていたのは学生だったと言っていいと思う。

戦後の図書館運動の中で、子どもや主婦の利用が拡大していき、仕事をしている成人男性もさらに行けるようにしようということで、ビジネス支援サービスなどの取り組みがあった、と解することもできるかもしれない。

もちろん、高齢の利用者というのも昔からいるにはいたが、超高齢社会という状況は従来と違う新しい状況であって、認知症への対応まで視野にいれながら課題を整理するというのは、今こそ必要なのだと思う。

- 作者: 前川恒雄

- 出版社/メーカー: 夏葉社

- 発売日: 2016/07/29

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (8件) を見る

新編 子どもの図書館〈石井桃子コレクションIII〉 (岩波現代文庫)

- 作者: 石井桃子

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2015/03/18

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: アントネッラ・アンニョリ,萱野有美

- 出版社/メーカー: みすず書房

- 発売日: 2016/04/20

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (4件) を見る

キーワードの一つになるのは、「尊厳」ということだと思う。

物忘れがひどくなったからといって、理性を失ったわけではない。認知症を患っている高齢者だって嫌なものは嫌だし、その意思表示もするということは夙に指摘されている。認知症についての理解を図書館員自身が深めて行くことだって求められるだろう。

- 作者: 大井玄

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2015/05/16

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 飯島裕一

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2014/06/18

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (4件) を見る

こういったサービス展開を考えることは、これからの時代を切り開いていく若い人向きのサービス構築でないということでもあって、ひょっとするとそれ自体が後ろ向きに捉えられることもあるかもしれない。新しい価値が創造されたり、社会が変わったり、何かイノベーションが起きたり、みたいなことには直結しないかもしれない。

ただ、討論などでは、「尊厳」と並ぶキーワードがいくつか出ていた。その一つが「家族のケア」なんじゃないかとも思ったりしている。本人だけでなく、家族に役立つ情報を提供したりすることも大事な役割になる。

先進的な取り組みとして紹介されていた認知症関連のコーナーを作ったある図書館では、小学生の子供たちが立ちよって書いた感想文が紹介されていた。

そこでは、記憶をつかさどる海馬について学んだ感想や、おばあちゃんやおじいちゃんが「にんちしょう」になったときにどうしたいか、素直な言葉でつづられていた。

本人たちだけでなく、周りが正しい知識を得て行くことで、認知症に対するスティグマ・偏見が取り払われる。社会から偏見を除くことに寄与するというのは、おそらく図書館の根幹に関わるものであろう。

あらためて、私のささやかな「人文学」について

そういった興味深い討論が終わりに近づくにつれて考えていたのは、つくづく自分の思考の中では、人文学のこれからと図書館のこれからはセットなんだなあということだった。

よい世の中とは何かいうことについては、社会科学者が本気を出して、思考停止せず議論したり大人のための教科書を作ってくれたりする(この際、人文学と社会科学は何が違うのかという議論には深入りしないことにする)。では人文学に何ができるか。

認知症の本人だけでなく、家族のケア、あるいは子どもたちにも正確な情報を教えるのと同時に、本人や家族のケアのなかではときに気分転換になるような本の情報を渡したりすることはあって、そういうときに力になるのが、人文学やアートの持っている価値の、全部ではないにしろ一部を形作っているんじゃないか。

それが、最近ずっと考えていることの一つに関わる。

---

例えば、日本の思想への関心の持ち方について、次のような本を読んで考えさせられた。

職業生活や家事や育児で手一杯になっているあいまに、ふと、幸福とは何だろう、とか、いい世の中とはどういうものなのだろうかという思いにとらわれる。一般の大人が哲学や思想に関心をもちはじめるのは、そうした瞬間だろう。そうして「哲学カフェ」でほかの人と話そうと思ったり、入門書や解説書を手にとったりする。そのときには、この分野についてこれまでほとんど知らなかったという、大げさにいえば飢えのような感覚が働いているのではないだろうか(苅部直『日本思想史への道案内』(2017、NTT出版)p.5)

- 作者: 苅部直

- 出版社/メーカー: エヌティティ出版

- 発売日: 2017/09/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (5件) を見る

恥ずかしながら最初にこの個所を読んだときには、正直、そんな風に思想に興味を持つことがもし自分ならあるだろうか…。などと思ってしまったのだが、ただ、ある程度年を重ねてから、しみじみと人文学の意義を噛み締めることは、確かにあるように思う(ここで例示されているのは、思想・哲学だが、それに限らず)。

その思いが強くなったのは、若い頃に国文が大好きだった伯母が、認知症を患うようになって以後も、百人一首の話をしたりすると妙に生き生きするのを数年前に見てからだった。

人文学は60歳くらいまで役に立たないという話ではないし、そんなに気の長い話でいいかはと言われると自信もないのだが、ただ、定年で仕事を退職して急に歴史に目覚めた人が、非学問的な危うい説に熱狂的にコミットしないように、予防接種的に人文学は大事だと語るのは、平均寿命が短くならず、60歳を超えてもアクティブに活動することが当たり前になっていく世の中ならなおのこと、比較的受け入れられるのではなかろうか。

もちろん、それ以外にも大切な意義があることは言うまでもないのだが。

---

ちょっと見ると人文系の学問はつぶしがきかないかもしれない。

確かに社会に出てから毎日、「人は何のために生きるのか」と考えている余裕はないし、朝起きるたびに家族が「幸福とは何だろう」と言っていたら、そういうのはちょっと困る(というより深く自分を顧みる)。

ただ、毎日考えている必要は無くても、ふとしたときに、人生の意味を考えることも一切ない生き方というのは、よいものか、というと、それには割とハッキリと違うのではないかといえるように思うし、超高齢社会と図書館と人文学を繋げてもっと考えてみたいという気持ちになっている。

正しい価値観を植え付けるのはどだい無理なんだけど、少なくともそれを見た小さい子どもやその人の友人や家族が偏見に陥らないように、高齢者と外国人向けのサービス考えるのは、地域住民のために行う公共図書館の次の一手のように思うし、そこに人文学は寄与できないものですかね?と最近考えます。

— ネガだいこん (@negadaikon) 2017年11月9日

確かに22歳から65歳くらいまでの間に人文学が仕事に役立つことは少なそうなのですが、平均寿命が縮まらずに総人口に対する高齢者の割合が増えていくとして65歳以上の誰にも人文学の素養がない社会ってちょっと考えものではないかということは控えめに主張したいんですがどうですかね。

— ネガだいこん (@negadaikon) 2017年11月9日

※文章の推敲が行きとどいていませんが、ささくれより先に総合展ブログ書けたならちょっと満足です。

※2017/11/10ちょっと修正しました。

![読書は1冊のノートにまとめなさい[完全版] 読書は1冊のノートにまとめなさい[完全版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51icnfxc1%2BL._SL160_.jpg)